远程等离子体源(Remote Plasma Sources)作为一种高科技细分领域产品,在半导体制造、材料处理等工业过程中发挥着关键作用。其通过远程激发等离子体,实现高效、精准的材料表面处理,广泛应用于化学气相沉积(CVD)、原子层沉积(ALD/LPCVD)、蚀刻等领域。

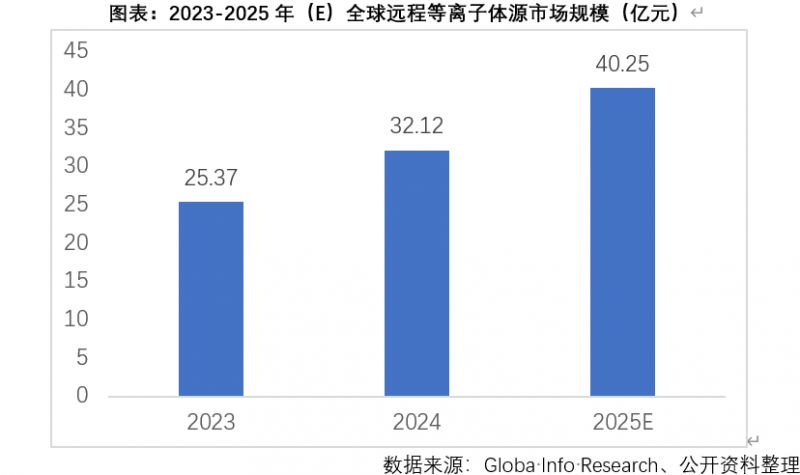

近年来全球远程等离子体源市场呈现良好的增长态势,主要驱动力来自半导体制造、新能源、医疗等领域的技术升级需求。随着半导体行业向更小制程演进,远程等离子体源在刻蚀、薄膜沉积等关键工艺中的应用不断深化,其高纯度、低损伤的特性有效提升了芯片制造的效率与良品率。同时,新能源领域的快速发展为市场注入新动力,例如在太阳能电池生产中,远程等离子体源被用于薄膜沉积和表面处理,以优化光电转换效率;在储能电池领域,其表面改性技术可提升电极材料的稳定性和充放电性能。政策支持与技术进步也是市场增长的重要推力。各国对半导体产业的战略扶持政策,如芯片制造产能扩张计划,直接带动了远程等离子体源的设备需求。而技术层面,高解离率、宽工艺窗口、智能控制等创新不断突破,例如通过模糊滞环控制方法提升设备稳定性,或集成主动匹配网络以适应更复杂的气体工艺,这些改进不仅降低了维护成本,还拓展了应用场景。此外,远程等离子体源在医疗灭菌、环保废气处理等新兴领域的探索与应用,进一步打开了市场增长空间,其非接触式、高效环保的特点契合了现代工业对可持续发展的要求。供应链本地化趋势也在加速市场布局,通过区域制造中心的建设,设备供应的响应速度和灵活性得到显著提升,推动了市场的全球化发展。根据Globa Info Research和公开资料整理数据显示,2023年全球远程等离子体源市场规模达25.37亿元,2024年增长至32.12亿元,预计2025年将进一步增长至40.25亿元。

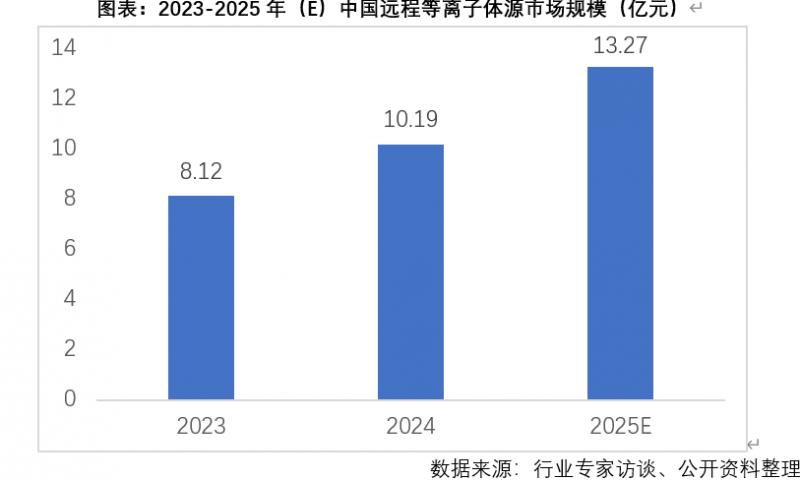

近年来中国远程等离子体源市场同样呈现增长态势,多重政策引导与产业升级需求共同构成核心驱动力。半导体产业自主化发展战略推动下,相关技术在精密制造环节的应用不断深化,助力提升本土制程工艺水平。双碳目标引领的绿色转型进程加速,新能源领域的扩张为市场注入强劲动力,在光伏组件与储能电池生产中,远程等离子体源通过优化薄膜沉积和表面处理工艺提升能源转换效率与材料稳定性。地方供应链协同政策的推进促进了产业链配套能力提升,通过构建本地化制造网络缩短响应周期,增强供应稳定性。技术层面的持续突破使设备适配性不断优化,更好满足本土产业对工艺精度与环保性能的双重需求。同时,医疗环境净化、工业废气处理等新兴场景的应用探索逐步展开,其非接触式处理与高效杀菌特性契合健康中国与绿色发展理念,进一步拓宽了市场增长空间。这些因素相互叠加,形成政策引导、技术升级与场景拓展联动的发展格局。根据行业专家访谈及公开资料整理,2023年中国远程等离子体源市场规模达8.12亿元,2023年增长至10.19亿元,预计2025年将进一步增长至13.27亿元。

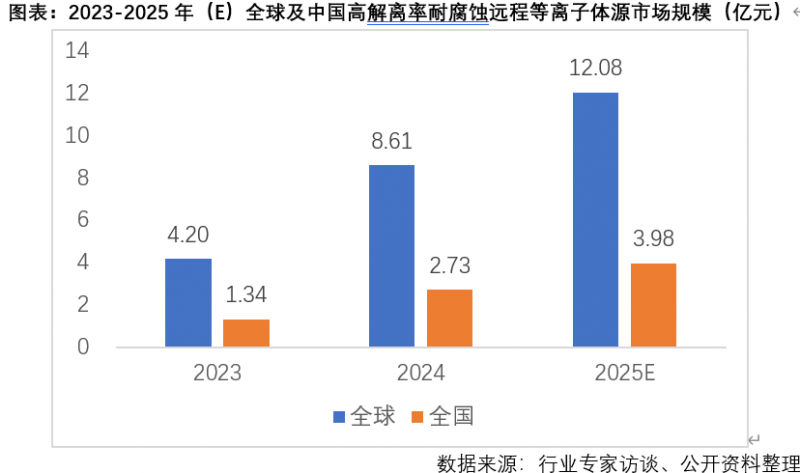

随着半导体、新能源等领域对工艺精度与环境适应性要求提升,高解离率与耐腐蚀已成为远程等离子体源发展的核心趋势之一。高解离率耐腐蚀远程等离子体源是通过能量在独立腔室生成等离子体并输送活性粒子的设备,能高效解离反应气体以提升工艺效率,同时采用特种材料腔体抵抗化学侵蚀,在高温高腐蚀环境中保持稳定运行。其等离子体与处理区域隔离的设计实现非接触式处理,减少敏感材料损伤,适配半导体精密工艺与新能源材料改性等场景。根据行业专家访谈及公开资料整理,近年来全球与中国高解离率耐腐蚀远程等离子体源市场规模逐渐增长,2023年全球和中国高解离率耐腐蚀远程等离子体源市场规模分别为4.20亿元和1.34亿元,2024年分别增长至8.61亿元和2.73亿元,预计2025年将分别增长至12.08亿元和3.98亿元。

展望未来,远程等离子体源行业将向更高效、更智能的方向发展,技术上通过优化等离子体生成与控制提升工艺精度,应用上从半导体、材料处理等传统领域向新能源、环保等新兴领域拓展,设备将更加模块化与集成化以适应不同生产需求,同时注重低能耗与环保设计减少对环境的影响,企业也将通过全球化布局和本地化生产增强市场竞争力,推动行业持续创新与可持续发展。

声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。